Ce que la Chine m’a enseigné sur la communication… et ce que la France m’a fait réapprendre

, mardi 1 juillet 2025

Originaire de Chine et installée en France depuis cinq ans, je suis aujourd’hui consultante en relations presse, spécialisée dans les secteurs de la tech et de la finance. Au quotidien, je navigue entre deux cultures de la communication aux logiques presque opposées : deux façons d’informer, de convaincre, de créer du lien.

En Chine, une approche directe, rapide, instinctive. En France, une communication plus codifiée, structurée, attachée à la forme. Travailler à la croisée de ces deux mondes m’a appris à adapter les messages, autant que les réflexes.

Parler vite et directement : l’empire du vocal

En Chine, la communication va vite. Très vite. Là-bas, on ne perd pas de temps à écrire quand on peut envoyer un vocal sur WeChat. C’est devenu la norme, tous âges et tous milieux confondus.

Un exemple ? Il est parfaitement courant qu’un patron envoie un vocal à son équipe, même dans une entreprise de conseil ou de finance : « Le reporting V3 est pas bon. Reprenez le V1 mais simplifiez le dernier graphique, et intégrez le feedback client. »

Moi-même, j’ai gardé ce réflexe. En Chine, on envoie un vocal en marchant dans la rue, en cuisinant, dans une file d’attente. C’est naturel. Et paradoxalement, c’est perçu comme plus authentique qu’un texte trop poli ou trop travaillé.

Mais en France, j’ai dû m’adapter. Ici, un vocal est souvent perçu comme brouillon ou intrusif. Dans le monde professionnel, surtout dans la presse, l’écrit reste roi. On attend un message structuré, relu, pensé. Un email bien formulé a plus de poids qu’une note vocale spontanée, même sincère.

Et c’est là que j’ai compris : en Chine, la rapidité prime. En France, c’est la clarté. Les deux ont leur logique. Mais en tant que communicante, il faut savoir jouer sur les deux tableaux.

La rue, support de messages : des villes qui communiquent différemment

Autre différence frappante : la manière dont l’espace public transmet des messages. En Chine, la ville elle-même communique en continu. À Pékin, Shanghai ou Shenzhen, les écrans sont partout : dans les stations de métro, les ascenseurs, les centres commerciaux, les files d’attente. On y voit défiler des publicités, des annonces officielles et des QR codes à scanner.

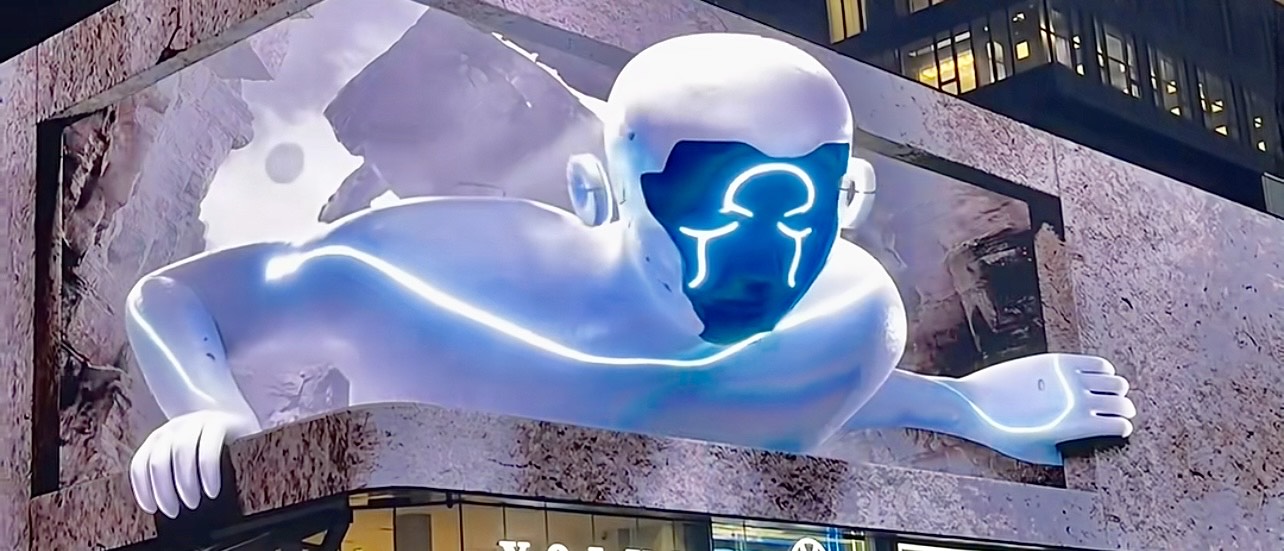

Certains écrans géants diffusent même des vidéos en 3D hyperréalistes : un tigre qui bondit d’un mur, une voiture de sport qui semble vous foncer dessus, un vaisseau spatial qui flotte au-dessus d’un immeuble. Ce n’est pas de la science-fiction, c’est du quotidien. L’objectif est simple : attirer le regard, créer un réflexe, générer de l’engagement.

Effet 3D bluffant : un robot sort de l’écran à Chengdu

En France, et notamment à Paris, l’approche est plus sobre et réglementée. Il existe des écrans dans le métro ou sur les abribus, mais ils restent quasiment statiques, silencieux, limités en taille et en nombre. La priorité est de préserver l’esthétique urbaine. Et en toile de fond, une forme de méfiance envers les technologies trop “invasives”. Ici, l’espace public ne doit pas devenir un écran de pub permanent. Il y a un équilibre recherché entre visibilité, discrétion et respect du cadre de vie.

Deux cultures, deux rythmes, un métier au carrefour

Ces différences dépassent la simple forme : elles traduisent des manières très différentes de penser la communication. En Chine, un message trop lent ou trop flou est ignoré. Il faut capter vite, frapper juste, occuper l’espace.

En France, un message trop direct peut paraître agressif. Il faut convaincre, expliquer, construire. La vitesse est perçue comme précipitation, la nuance comme professionnalisme.

Cette double culture est devenue un atout dans ma manière d’accompagner mes clients. Je sais adapter le message à l’audience, trouver le bon canal, doser entre l’impact et la nuance. Et surtout : je ne perds jamais de vue que la communication n’est pas seulement une question de forme. C’est une affaire d’écoute, de contexte… et de confiance.